マキタの4モードインパクトドライバーは、多機能性で人気の電動工具ですが、「壊れやすい」という評判も耳にします。実際のところ、TP141Dなどのマキタ4モードは便利な反面、振動ドリルの過剰使用によって故障リスクが高まるという特徴があります。ユーザーレビューでは、使用中に煙が出たという報告も少なくありません。しかし、正しい使い方と注意点を押さえることで、これらの問題は大幅に改善できます。

この記事では、マキタ4モードインパクトドライバーの特徴と機能の解説から、壊れやすいと言われる理由、修理方法と費用、DIYでの活用術と限界まで詳しく解説します。また、マキタ4モードを長持ちさせるコツや新型モデルと互換バッテリー情報についても触れ、実際のユーザー評判も紹介します。複数の工具機能を1台に集約した便利な道具を、できるだけ長く有効に使うための情報を、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

- 振動ドリルモードの過剰使用が故障の主な原因となっている

- モーターの過熱により煙が出るケースが多い

- DIYや軽作業向けの製品で、プロの現場での毎日使用には不向き

- 適切な使い方と定期的な休憩を取ることで寿命を延ばせる

マキタ4モードは便利だが壊れやすい?

- マキタ4モードインパクトドライバーとは

- 4モードインパクトドライバーの特徴と機能

- マキタ TP141Dが壊れやすいと言われる理由

- マキタ4モードの振動ドリル使用で故障リスク

- マキタ4モード使用時に煙が出る原因

マキタ4モードインパクトドライバーとは

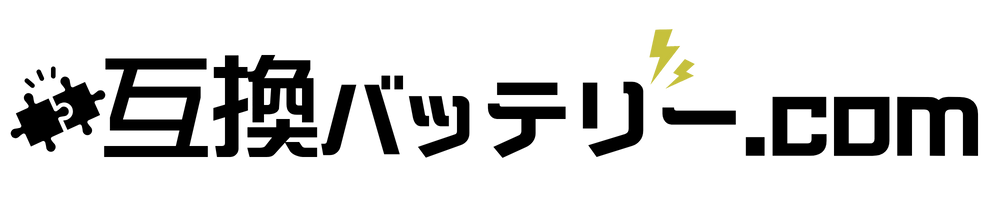

マキタ4モードインパクトドライバーは、1台で4つの機能を持つ多機能電動工具です。通常のインパクトドライバーとドリルドライバーの両方の機能に加え、コンクリートなどを穴あけできる振動ドリル機能と、繊細なネジ締めに適したネジ締めモードを兼ね備えています。製品名の「4モード」は、これら4つの機能を切り替えて使用できることに由来しています。

代表的な製品として「TP141D」(18V)や「TP131D」(14.4V)があり、これらは工具の持ち替えを減らしたい現場作業者やDIY愛好家に人気です。複数の工具を1台に集約することで、作業効率が向上し、工具の持ち運びも楽になるというメリットがあります。

しかし、多機能であるがゆえに内部構造が複雑になっており、一般的なインパクトドライバーに比べて本体サイズが大きく、重量も増加しています。また、汎用性の高さと引き換えに、各モードの専用工具と比べると若干性能が劣る点には注意が必要です。

4モードインパクトドライバーの特徴と機能

4モードインパクトドライバーの最大の特徴は、1台で4種類の作業に対応できる点です。インパクトモードでは強力なトルクでネジやボルトを締め付け、ドリルモードでは木材や金属への穴あけ作業が可能です。振動ドリルモードではコンクリートへの穴あけができ、ネジ締め(クラッチ)モードではトルクを調整して繊細なネジ締めを行えます。

マキタの4モードインパクトドライバーは、各モードの切り替えが簡単にできる設計になっています。ボディ部分のモード切替レバーを回すだけで機能が切り替わり、インパクトモードでは3段階の打撃力調整、ネジ締めモードでは9段階のトルク調整が可能です。さらに、LEDライトや残量表示機能など、使い勝手を向上させる機能も充実しています。

一方で、本体サイズが大きく、重量も一般的なインパクトドライバーよりも重いため、長時間の作業では疲労が大きくなりがちです。また、価格も専用工具より高めであるため、実際の使用頻度や作業内容に応じて購入を検討することが重要です。

マキタ TP141Dが壊れやすいと言われる理由

マキタのTP141Dが壊れやすいと言われる主な理由は、複雑な内部構造と振動ドリルの過剰使用にあります。4つの機能を1台に詰め込んだ結果、内部機構が複雑化し、ギアや電子部品が増えることでトラブルが発生しやすくなっています。特に、ギアケースの破損や内部ギアの摩耗といった故障報告が多く見られます。

また、ユーザーレビューからわかるのは、振動ドリルモードを頻繁に使用すると故障リスクが高まるということです。コンクリートへの穴あけ作業は本体に大きな負荷をかけ、モーターの焼損や煙の発生に繋がることがあります。実際、商品レビューでは「購入後10カ月でモーター焼け」「2年で3回故障した」といった声が見られます。

マキタ自体も、このモデルが「軽作業以外には向いていない」と説明していることから、ハードな現場作業よりもDIYや軽作業向けの製品と考えるべきでしょう。長持ちさせるには、振動ドリルモードを最小限に留め、高負荷のかかる作業は専用工具を使うことが重要です。

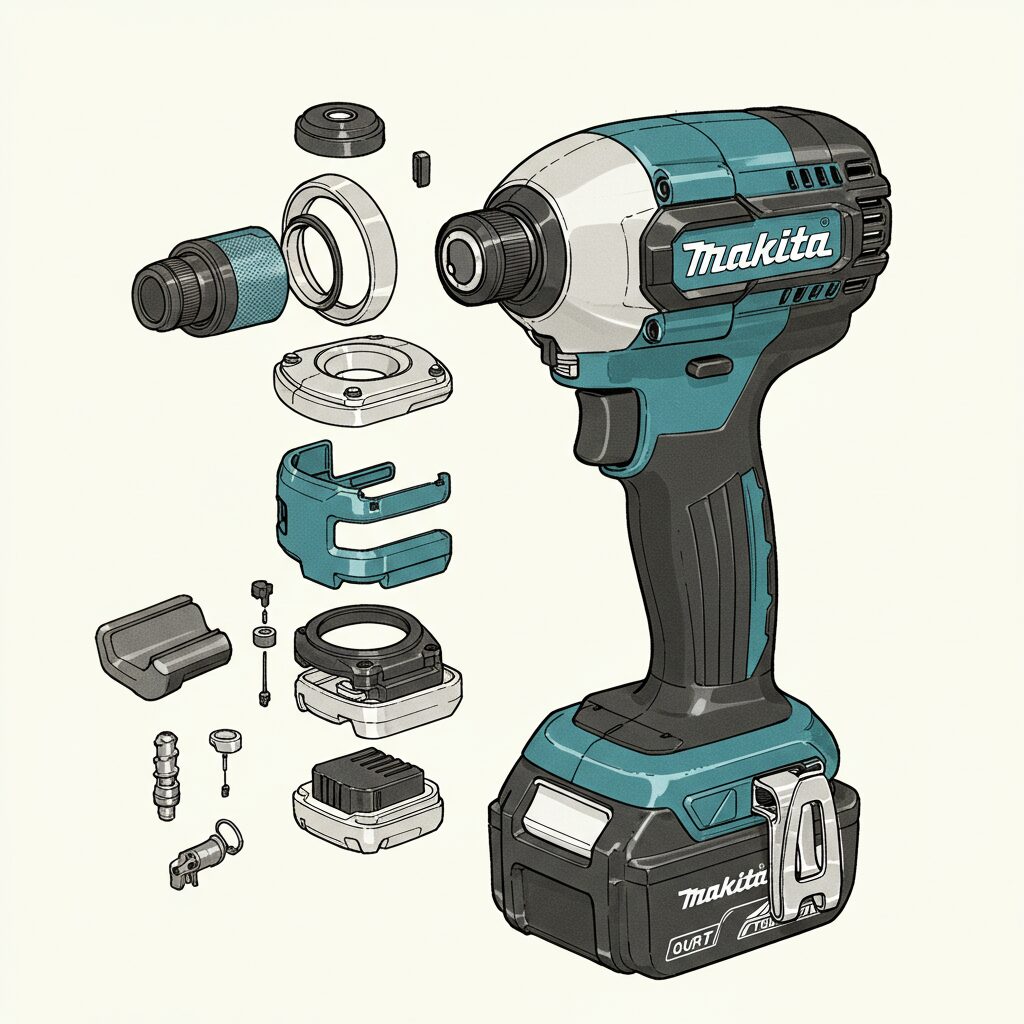

マキタ4モードの振動ドリル使用で故障リスク

マキタ4モードインパクトドライバーの振動ドリル機能は便利ですが、この機能の使用が故障の主要因となっています。振動ドリルモードでは、モーターに大きな負荷がかかるため、使いすぎるとモーターの焼損や内部ギアの破損につながりやすくなります。特にコンクリートへの穴あけを頻繁に行うと、故障リスクが急激に高まることがユーザーレビューからも明らかです。

実際の現場では、振動ドリルモードで直径8mm程度のコンクリート穴あけを10回ほど行っただけでモーターから煙が出たという報告もあります。マキタ自身も、取扱説明書でこのモードの連続使用に関する制限を設けており、製品の耐久性を考慮した使用を推奨しています。

このリスクを軽減するためには、コンクリートへの穴あけ作業は必要最小限にとどめるか、振動ドリル専用機を使用することが望ましいでしょう。また、コンクリート穴あけ後は必ず本体を十分に冷却させてから次の作業に移ることも重要です。4モードの機能を活かしつつも、各機能の限界を理解して使い分けることが長期間使用するコツと言えます。

マキタ4モード使用時に煙が出る原因

マキタ4モードインパクトドライバー使用中に煙が出る主な原因は、モーターの過熱です。特に振動ドリルモードでのコンクリート穴あけや、高トルクが必要な作業を連続して行うと、モーターに過度の負荷がかかり、内部の温度が急上昇します。この熱によってモーターのコイル絶縁体が焼け、煙となって排出されるのです。

ユーザーレビューによると、「振動ドリルモードで10個ほど穴をあけた時点でモーターから煙が出た」「使用して2週間でモーターが焼けた」といった事例が少なくありません。このような状態になると、修理が必要になるか、最悪の場合は製品の買い替えを余儀なくされます。

煙の発生を防ぐためには、作業の合間に本体を休ませ、冷却時間を十分に取ることが重要です。また、無理な作業を避け、特に振動ドリルモードでの連続使用は控えるべきでしょう。作業内容に応じて適切なモードを選択し、本体に負担をかけすぎないよう注意することで、煙の発生リスクを大幅に減らすことができます。厳密には、年間で5回程度のコンクリート穴あけ作業なら許容範囲内と言えますが、それ以上の頻度では専用工具の使用を検討した方が安全です。

マキタ4モードの壊れやすさと対策

- マキタ4モードの修理方法と費用について

- マキタ4モードの正しい使い方と注意点

- DIYでのマキタ4モード活用術と限界

- マキタ4モードを長持ちさせるコツ

- マキタ4モード新型と互換バッテリー情報

- マキタ4モードの評判とユーザーレビュー

マキタ4モードの修理方法と費用について

マキタ4モードインパクトドライバーが故障した場合、修理方法には大きく分けて2つの選択肢があります。1つ目はマキタの正規サービスセンターに依頼する方法で、2つ目は自分で修理を試みる方法です。正規修理の場合、まずはマキタの営業所や修理センターに製品を持ち込むか、郵送で送る必要があります。

修理費用については、故障箇所によって大きく異なります。例えば、多くの故障事例で見られるモーター交換の場合、部品代だけで16,000円程度かかるという報告があります。ギアケースの破損なら8,000〜12,000円、スイッチ類の不具合なら5,000円前後が相場です。工賃を含めると、総額で製品の新品価格の半分から7割程度になることも珍しくありません。

一方で、保証期間内(通常1年間)であれば無償修理が適用される可能性がありますが、過負荷による故障や誤使用と判断された場合は対象外となることがあります。ユーザーレビューには「修理費と本体買い換えの価格差があまりない」という声もあるため、故障の程度や使用年数によっては、新しい製品の購入を検討した方が経済的な場合もあるでしょう。

マキタ4モードの正しい使い方と注意点

マキタ4モードインパクトドライバーを長く使うためには、各モードの特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。インパクトモードは木材へのネジ締めに適していますが、連続使用する場合は中速や弱速での使用がモーターへの負担を軽減します。ドリルモードは木材や金属への穴あけに活用し、特に大径の穴をあける場合は低速設定が適しています。

最も注意が必要なのは振動ドリルモードです。このモードはコンクリートへの穴あけに使用しますが、年間で5回程度、直径8mm以下の小さな穴に限定することが望ましいでしょう。それ以上の頻度や大きな穴を開ける場合は、専用の振動ドリルやハンマードリルの使用を検討してください。

また、作業中はモーターの熱を定期的にチェックし、本体が熱くなったら十分な休憩を取ることも大切です。特に夏場や連続使用時は、30分に1回程度は本体を冷却させる時間を設けましょう。バッテリーについても、過放電を避け、使用後は充電状態で保管することで寿命を延ばすことができます。これらの注意点を守ることで、故障リスクを大幅に減らし、工具の寿命を延ばすことが可能です。

DIYでのマキタ4モード活用術と限界

DIY作業においてマキタ4モードインパクトドライバーは、その多機能性から非常に重宝する工具です。木材への穴あけとネジ締めが同時にできるため、棚や家具の組み立て、ウッドデッキの製作などで工具の持ち替えが減り、作業効率が向上します。特に高所作業や狭い場所での作業では、複数の工具を持ち運ぶ必要がなくなるメリットは大きいです。

ただし、DIYでも使用には限界があることを理解しておく必要があります。例えば、ウッドデッキ製作では木材へのネジ締めは問題ありませんが、基礎部分のコンクリートに穴を多数開ける作業は本体に大きな負担となり故障につながりかねません。また、大径の穴あけも連続して行うと、モーターの過熱を招きます。

DIYでの効果的な活用法としては、軽作業中心の使用に限定することが賢明です。月に一度の小規模な木工作業や、壁への小さな穴あけとネジ留め程度であれば十分対応できます。一方で、本格的なリフォームプロジェクトや頻繁な使用が予想される場合は、専用工具と併用するか、より耐久性の高いモデルを選ぶことを検討すべきでしょう。DIYの頻度や内容に合わせて適切に使い分けることが、工具を長持ちさせる秘訣です。

マキタ4モードを長持ちさせるコツ

マキタ4モードインパクトドライバーを長く使い続けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、振動ドリルモードの使用頻度を最小限に抑えることが最も効果的です。コンクリートへの穴あけは年間5回程度までにとどめ、それ以上必要な場合は専用の振動ドリルを使用することをおすすめします。

次に、作業の合間に十分な休憩時間を設けることも大切です。特に連続使用時は15〜20分ごとに本体を冷ましましょう。モーターの温度が上がりすぎると、内部の部品に負担がかかり、故障の原因となります。また、作業後は本体をきちんと清掃し、特にギア部分やチャック周辺にたまったほこりや粉じんを定期的に取り除くことも有効です。

バッテリー管理も長寿命化の鍵となります。使用後は半分以上の充電状態を保ち、完全放電の状態で長期保管しないよう注意しましょう。さらに、作業内容に応じて適切なトルク設定を選ぶことで、不必要な負荷を避けることができます。これらの点に注意して使用すれば、4モードインパクトドライバーの寿命を大幅に延ばすことが可能です。

マキタ4モード新型と互換バッテリー情報

マキタの4モードインパクトドライバーは、現在18V版の「TP141D」と14.4V版の「TP131D」が主力モデルとなっています。新型としては、近年ブラシレスモーターの採用による小型・軽量化が進み、従来モデルに比べて全長が15mm短縮されるなど、操作性が向上しています。ただし、基本的な機能構成は変わっておらず、抜本的な新型モデルの発売は現時点では発表されていません。

バッテリーに関しては、TP141Dは18Vリチウムイオンバッテリー、TP131Dは14.4Vリチウムイオンバッテリーを使用します。マキタの同電圧製品間ではバッテリーの互換性があるため、すでに他のマキタ製品を所有している場合は、バッテリーを共有できる点が大きなメリットです。例えば、18V製品を所有していれば、TP141D本体のみを購入することでコスト削減が可能です。

互換バッテリーに関しては、純正品以外にも互換性のある社外品が市場に出回っていますが、品質にばらつきがあるため注意が必要です。安価な互換バッテリーを使用することでコストを抑えられる一方、性能や耐久性に問題が生じるリスクもあります。特に4モードインパクトドライバーのような負荷がかかる工具では、純正バッテリーの使用が安全面からも推奨されます。

マキタ4モードの評判とユーザーレビュー

マキタ4モードインパクトドライバーのユーザーレビューを見ると、評価は二極化しています。肯定的な意見としては「1台で複数の作業ができて便利」「高所作業で工具の持ち替えが不要で効率的」「パワーがあり電池の持ちも良い」といった声が多く見られます。特に電気工事や設備工事など、様々な作業を行う業種からの評価が高い傾向にあります。

一方で否定的な意見も少なくありません。最も多いのは耐久性に関する指摘で、「購入後10ヶ月でモーター焼け」「2年で3回壊れた」といった報告が散見されます。また「重くて長時間の作業が辛い」「専用機と比べると性能が劣る」という意見もあります。特に振動ドリルモードを頻繁に使用するユーザーからの不満が目立ちます。

興味深いのは使用頻度による評価の違いです。たまにDIYで使用するユーザーからは概ね高評価を得ている一方、プロの現場で毎日使用するユーザーからは耐久性を疑問視する声が多いです。あるプロユーザーは「軽作業以外はこの商品は向いていないとマキタの担当者に言われた」と報告しており、メーカー自身も用途を限定して考えているようです。このことから、使用目的と頻度に応じた適切な選択が重要であることがわかります。

マキタ4モードが壊れやすい理由と対策まとめ

- 4モードインパクトドライバーは1台で4種類の作業に対応できる多機能工具である

- 複雑な内部構造と多数の部品が故障リスクを高める主な原因である

- 振動ドリルモードの過剰使用がモーター焼けの主要因となる

- コンクリート穴あけ作業は年間5回程度までに制限するのが望ましい

- 連続使用によるモーターの過熱が煙の発生につながる

- 作業中は15〜20分ごとに冷却時間を設けるべきである

- モーター交換は部品代だけで16,000円程度かかる

- 修理費用が新品購入費に近い場合もある

- DIYなどの軽作業であれば十分活用できる工具である

- プロの現場で毎日使用するには耐久性が十分でない

- マキタ自身も「軽作業用」として位置づけている

- バッテリー管理を適切に行うことで寿命を延ばせる

- 作業内容に応じた適切なモード選択が重要である

- TP141D(18V)とTP131D(14.4V)が現行の主力モデルである

- 同電圧のマキタ製品間でバッテリーの互換性がある