小型かくはん機は、DIYから専門的な現場作業まで幅広く活用される便利なツールです。本記事では、ハンディタイプの利点から卓上で使える撹拌機の特徴まで、様々な種類と用途別の特徴を詳しく解説します。撹拌機とミキサーの違いや、特に人気の高いマキタ製かくはん機の特徴、マキタ互換の小型かくはん機の魅力についても触れていきます。

実験用に最適な小型撹拌機や塗料用の小型攪拌機の選び方など、用途に合わせた選定ポイントも紹介。さらに、価格帯と性能の関係性や主要メーカー比較を通じて、自分に最適な一台を見つけるための情報を提供します。実際のユーザーからの口コミ・感想レビューも参考にしながら、失敗しない小型かくはん機選びをサポートします。初心者からプロまで、用途や予算に合わせた最適な選択ができるよう、総合的な情報をまとめました。

記事のポイント

- 小型かくはん機の種類(ハンディタイプ・スタンドタイプ)と各タイプの特性

- 用途に合わせた適切な小型かくはん機の選び方と価格帯の目安

- 人気メーカー(マキタ、ハイコーキ、京セラなど)の特徴と製品比較

- 実験用・塗料用・DIY用など目的別の最適な小型かくはん機の選定ポイント

小型かくはん機を選ぶポイント

- かくはん機の種類と用途別の特徴

- 撹拌機とミキサーの違いとは

- マキタ互換の小型かくはん機の魅力

- 撹拌機 ハンディタイプの利点

- 小型かくはん機のメーカー比較

かくはん機の種類と用途別の特徴

かくはん機には主に「ハンディタイプ」と「スタンドタイプ」の2種類があります。ハンディタイプは持ち運びが容易で、DIYや少量の材料を混ぜる作業に最適です。一方、スタンドタイプは大量の材料を混ぜる際に適していますが、固定して使用する必要があるため場所を取ります。

駆動方式でも分けることができます。電気モーター式はコンセントに挿して使用し、回転速度やトルクの調整が可能です。一般的な使用に向いていますが、防爆エリアでは使用できません。これに対し、エアモーター式は空気圧で動作するため防爆エリアでの使用に適していますが、エアーサプライシステムが必要になります。

羽根(インペラ)の種類も用途によって選ぶ必要があります。例えば、モルタルにはアンカー型やリボン型が、塗料にはパドル型が適しています。材料の粘度や量に応じて適切な羽根を選ぶことで効率的に混ぜることができます。

ただし、どのタイプも使用する際には安全対策が不可欠です。保護具を着用し、回転部に手や顔を近づけないよう注意しましょう。また、作動中は常に機器を監視し、放置しないようにすることも重要です。

撹拌機とミキサーの違いとは

撹拌機とミキサーは混合を行う機器ですが、その仕組みや用途に違いがあります。撹拌機は主に液体や低粘度の材料を混ぜるための機器で、回転する羽根によって材料を混合します。一方、ミキサーはより広範囲の材料、特に高粘度の材料や粉体と液体の混合に適しています。

ミキサータイプは容器を密閉・傾斜保持して回転させる技術を使用し、水平・垂直の三次元的な同時運動で混合します。このため、塗料やインキの沈降分散、粒や粉のブレンドに効果的です。

撹拌機は主に羽根(インペラ)が回転することで混合を行いますが、その羽根の形状は用途によって異なります。3枚プロペラ翼は一般用途に、直角パドル翼は低~中速回転に、また乳化タービン翼は高速回転に適しています。

このように、混合する材料の性質や目的によって適切な機器を選ぶことが重要です。ただし、どちらの機器も使用前に取扱説明書をよく読み、安全に配慮して使用することが必要です。また、長時間の連続使用は避け、モーターの過熱を防ぐことも大切です。

マキタ互換の小型かくはん機の魅力

マキタ互換の小型かくはん機の最大の魅力は、互換性にあります。マキタの18Vバッテリーを使用できるため、すでにマキタ製品を持っている方は同じバッテリーを共用できます。これにより、新たにバッテリーを購入する必要がなく、コスト面でも経済的です。

また、コードレスで作業ができるため、電源の確保が難しい場所でも使用可能です。現場を移動しながらの作業もスムーズに行えるため、効率が大幅に向上します。

例えば、「充電式カクハン機 18V パワーミキサー UD130D」はマキタ18Vバッテリー互換で、軽量約2.5kgという点も魅力です。トリガー無段変速タイプで、低粘度から高粘度まで対応可能な上、LEDライト付きで暗い環境でも作業が可能です。

一方で、バッテリー式のため、長時間の連続使用には向いていません。大量の混合作業や高粘度の材料を長時間混ぜる場合は、有線式の方が適している場合があります。また、バッテリーの残量に注意する必要もあります。

このように、マキタ互換の小型かくはん機は、機動性と使いやすさを重視する方に特におすすめです。ただし、用途に合わせて適切な製品を選ぶことが重要です。

撹拌機 ハンディタイプの利点

撹拌機のハンディタイプは、持ち運びが容易で場所を取らないという大きな利点があります。重量が軽いため、長時間の作業でも疲労が少なく、女性や高齢の方でも扱いやすいのが特徴です。一般的に2.5kg~3.5kg程度の重さで、片手で持ちながら操作できるモデルが多くあります。

また、狭いスペースでの作業にも適しています。建築現場の隅や、DIYで使用する小さな作業台など、限られたスペースでも効率よく混合作業ができます。特に塗料や接着剤など少量の材料を混ぜる場合に重宝します。

さらに、充電式のハンディタイプであれば電源を気にせず使用できるため、屋外での作業や電源が確保しにくい場所でも活躍します。バッテリー互換性のあるモデルを選べば、他の工具と電池を共有できるため経済的です。

ただし、ハンディタイプには注意点もあります。大量の材料や高粘度の材料を混ぜる際にはパワー不足を感じる場合があります。また、長時間の連続使用ではモーターが過熱する恐れがあるため、適度な休憩を挟みながら使用することが大切です。

何はともあれ、適切な用途で使用すれば、ハンディタイプの撹拌機は非常に便利なツールとなります。DIYや小規模な作業に最適な選択肢と言えるでしょう。

小型かくはん機のメーカー比較

小型かくはん機の主要メーカーには、マキタ、ハイコーキ、京セラ(旧リョービ)、そしてTodamiyaなどがあります。それぞれ特徴が異なるため、用途に合わせて選ぶことが重要です。

マキタは国内外で広く知られる電動工具メーカーで、「カクハン機」と呼ばれる製品を展開しています。特に18Vバッテリー互換製品は、他のマキタ工具とバッテリーを共有できる利点があります。Makita UT130DやDUT130などのモデルは、低粘度から高粘度まで対応可能で、ギヤ式2スピードとブラシレスモーターを搭載している点が特徴です。

一方、ハイコーキ(旧日立工機)は日立グループから独立した電動工具ブランドで、「かくはん機」という名称で製品を提供しています。プロ仕様の頑丈な作りが特徴で、UM15SAなどのモデルは水溶性ペンキなどの低粘度材料に適しています。

京セラ(京セラインダストリアルツールズ)はリョービから電動工具事業を引き継ぎ、「パワーミキサー」として新たなブランド展開をしています。比較的手頃な価格帯で提供されている点が魅力です。

これらに加え、Todamiyaのような新興メーカーも「充電式カクハン機18Vパワーミキサー」などの製品を提供しています。マキタ互換のバッテリーを使用できるモデルもあり、コストパフォーマンスに優れている場合があります。

メーカー選びの際は、バッテリーの互換性、アフターサービス、価格帯、そして用途に合った機能性を総合的に考慮することをおすすめします。もちろん、既に所有している電動工具のブランドと合わせると、バッテリーの共有ができて便利です。

用途別の小型かくはん機おすすめ

- 実験用に最適な小型撹拌機

- 卓上で使える撹拌機の特徴

- 塗料用の小型攪拌機の選び方

- かくはん機の価格帯と性能

- マキタ製かくはん機の特徴

- かくはん機の口コミ・感想レビュー

実験用に最適な小型撹拌機

実験用の小型撹拌機は、正確な回転速度制御と安定した運転が最も重要な特徴です。例えば、東京理化器械の小型撹拌機ZZシリーズは、5~300r.p.mの範囲で正確な回転速度調整が可能で、化学実験や研究室での使用に最適です。

実験用撹拌機の多くはDCブラシレスモーターを採用しています。このモーターはスパークの発生がないため、可燃性物質を扱う実験でも安全に使用できます。また、モーター出力が35W程度と小さめですが、精密な制御が可能なため、微妙な混合が必要な実験に適しています。

サイズ面では、実験台に設置しやすいコンパクトな設計が特徴です。重量も約2.5kg前後と軽量なため、実験台での配置換えも容易に行えます。さらに、多くの実験用撹拌機は撹拌羽根の交換が可能で、実験内容に応じて適切な羽根を選べる点も魅力です。

ただし、実験用の小型撹拌機は一般的な建築用や塗料用のものと比べると価格が高めです。東京理化器械のZZシリーズは約17,500円程度からと、一般用途のものより高価格帯に位置しています。また、実験用であるため高粘度の材料には不向きで、トルクも低めに設定されていることが多いです。

実験用途に撹拌機を選ぶ際は、回転速度の安定性、モーターの種類、そして実験内容に合った羽根の選択肢があるかどうかを重視すると良いでしょう。精密な実験には精密な機器が不可欠です。

卓上で使える撹拌機の特徴

卓上で使える撹拌機の最大の特徴は、安定した設置性とコンパクトなサイズです。これらは限られたスペースでも効率的に作業ができるよう設計されています。多くの卓上撹拌機はクランプ式で実験台や作業台に固定できるため、振動による移動の心配がありません。

回転速度の調整範囲が広いことも卓上撹拌機の特徴です。例えば、一般的な卓上撹拌機では50rpm~1,500rpmの範囲で調整可能なものが多く、様々な粘度の材料に対応できます。デジタル表示付きのモデルでは、正確な回転数を設定できるため、再現性の高い混合作業が可能です。

また、小型ながらもしっかりとしたトルクを持つモデルが多いのも特徴的です。卓上型はハンディタイプと比べると固定式のため、モーターにかかる負担が少なく、安定した力で長時間の撹拌作業が可能です。

ただし、卓上撹拌機は移動性に欠けるという欠点があります。一度設置すると場所を移動するのに手間がかかるため、複数箇所での作業には不向きです。また、容量も限られており、大量の材料を混合するには適していません。

価格面では、機能性によって大きく差があります。基本的なモデルは約15,000円からありますが、高精度なデジタル制御や特殊な撹拌羽根を備えたモデルになると、数万円から10万円を超えるものもあります。

卓上撹拌機を選ぶ際は、設置スペース、必要な回転速度範囲、そして混合する材料の量と粘度を考慮することが重要です。適切なモデルを選べば、研究室やホビー用途など、様々な場面で活躍する頼もしいツールとなるでしょう。

塗料用の小型攪拌機の選び方

塗料用の小型攪拌機を選ぶ際、最も重要なのは羽根(インペラ)の形状です。塗料のような低〜中粘度の液体には、主にパドル型の羽根が適しています。特に湾曲(平羽根)パドル翼は中速回転・放射流の特性があり、塗料を均一に混ぜることができます。

回転速度も重要な選択ポイントです。塗料攪拌用の機器は、一般的に600〜1,100rpm程度の回転数が適しています。HiKOKIのUM15SAは1,100r/minの回転数で、水溶性ペンキなどの低粘度材料に最適です。また、無段階で速度調整ができるタイプを選ぶと、塗料の粘度に応じて最適な攪拌が可能になります。

サイズと重量も考慮すべき要素です。塗料の攪拌作業は比較的長時間になることが多いため、軽量なモデルが理想的です。3kg前後の重さで、600mm程度の全長があれば、標準的な塗料缶でも底まで十分に攪拌できます。

電源方式も選択肢の一つです。有線式は連続使用に適していますが、コードが作業の邪魔になることがあります。一方、充電式は機動性に優れていますが、バッテリー持続時間に制限があります。塗装現場での移動が多い場合は充電式、一箇所での長時間作業には有線式が向いています。

なお、塗料用攪拌機を使用する際は安全対策も重要です。塗料が飛散する可能性があるため、保護メガネや手袋の着用を忘れないようにしましょう。また、換気の良い場所で作業することも健康上重要です。

これらのポイントを踏まえて、自分の作業環境や扱う塗料の種類に合った小型攪拌機を選ぶことで、効率的かつ均一な塗料の混合が可能になります。価格は約1万円から3万円程度が一般的ですが、性能と耐久性を考慮した選択をおすすめします。

かくはん機の価格帯と性能

小型かくはん機の価格帯は、おおよそ1万円から5万円の範囲に分布しています。価格によって性能や機能に差があるため、用途に合わせた選択が重要です。

低価格帯(1万円前後)の製品では、Todamiyaのような比較的新しいブランドの製品が見られます。これらは基本的な機能を備えていますが、マキタなどの大手メーカーの互換バッテリーを使用できるものもあります。回転数は最大1,000回転/分程度で、軽量な設計(約2.5kg)が特徴です。ただし、耐久性や細かな制御性能では高価格帯の製品に劣る場合があります。

中価格帯(1万5千円から3万円)には、東京理化器械の小型撹拌機ZZシリーズやHiKOKIのかくはん機UM15SAなどが位置します。これらの製品は、より精密な回転速度制御や安定したトルク出力を特徴としています。実験用途や専門的な作業に適しており、より長い耐用年数が期待できます。

高価格帯(3万円以上)では、マキタのDUT130などの製品があります。ブラシレスモーターを採用した製品も多く、パワフルかつ精密な制御が可能です。また、多段階の速度調整機能や特殊な羽根の付属など、より高度な機能を備えています。

価格と性能のバランスを考える際は、使用頻度と目的を明確にすることが大切です。たとえば、DIYや趣味レベルの使用であれば低~中価格帯の製品で十分ですが、プロの建設現場や研究室での使用には中~高価格帯の製品が適しています。

また、初期投資だけでなく、消耗品の交換や修理のしやすさも考慮すると良いでしょう。メーカーのサポート体制も長期的なコストに影響します。

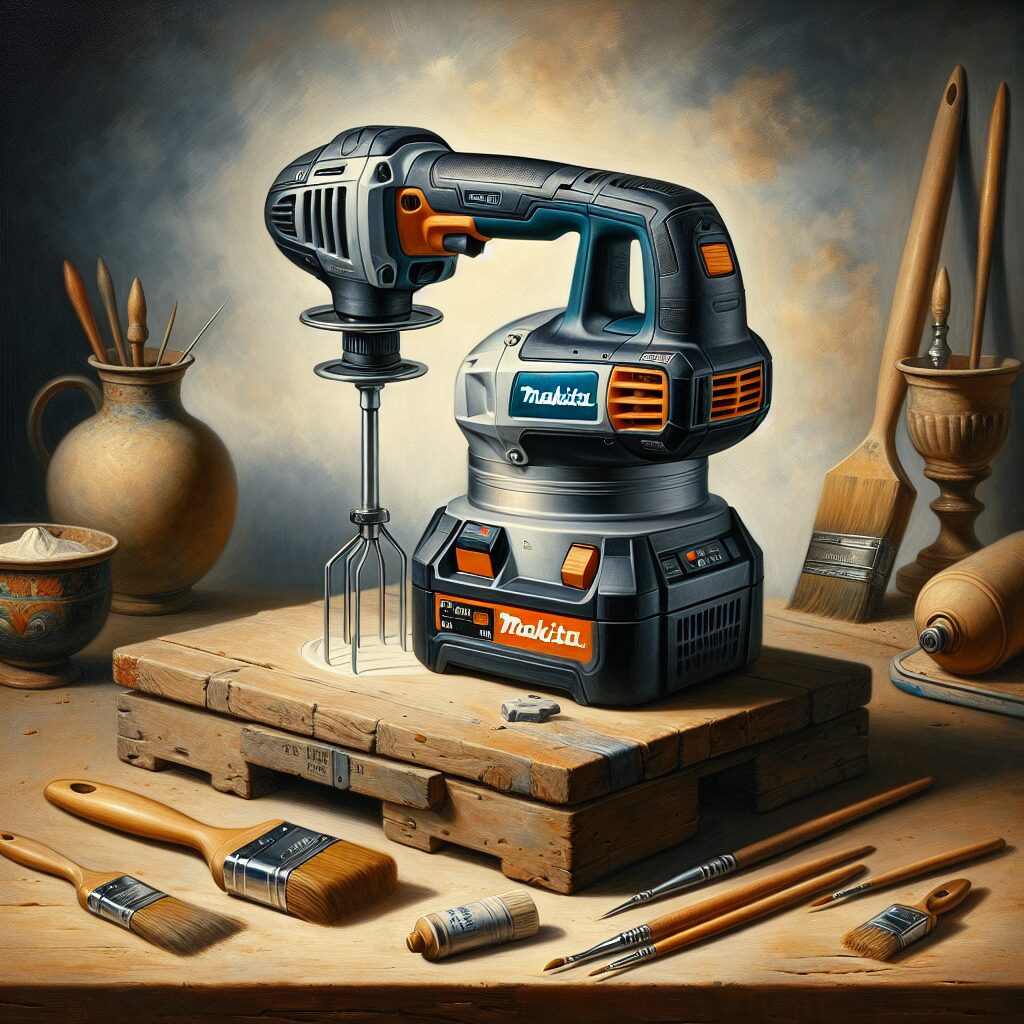

マキタ製かくはん機の特徴

マキタ製かくはん機の最大の特徴は、信頼性の高い品質とバッテリーの互換性です。マキタの18Vシリーズは、多くの工具と同じバッテリーを共用できるため、すでにマキタ製品を所有している方にとって非常に便利です。

代表的なモデルとしては、Makita UT130DやDUT130があります。これらは850Wの出力と最大1,300rpmの回転数を誇り、モルタルやスクリーンなど様々な材料の混合に対応できます。特に、ギヤ式2スピード機能を備えたモデルでは、低粘度から高粘度まで幅広い材料に対応可能です。

ブラシレスモーターを搭載したモデルもあり、これにより長寿命かつメンテナンスフリーでの使用が可能になっています。また、ソフトスタート機能を備えたモデルでは、始動時の急な回転による反動を抑え、作業の安全性と快適性を高めています。

マキタ製品の使い勝手の良さも特筆すべき点です。人間工学に基づいたグリップデザインは長時間の作業でも疲れにくく、バランスの取れた重量配分により安定した操作が可能です。また、LEDライト付きのモデルでは暗所での作業も容易になります。

一方で、マキタ製品は他のブランドと比較すると価格が高めに設定されています。UT130Dクラスのモデルでは3万円前後の価格帯になることが多いです。しかし、耐久性と性能を考えると、長期的には経済的な選択と言えるでしょう。

メンテナンス性も良好で、消耗部品の交換が比較的容易です。また、全国に修理サービス網を持つため、故障時のサポートも安心です。プロからDIY愛好家まで、幅広いユーザーに選ばれる理由がここにあります。

かくはん機の口コミ・感想レビュー

かくはん機についての口コミや感想は、実際の使用者の視点から製品選びに役立つ情報です。多くのユーザーが重視しているポイントとして、使いやすさ、パワー、そして耐久性が挙げられます。

例えば、マキタDUT130を使用しているプロの建設業者からは、「長時間使用しても疲れにくい設計が素晴らしい」「バッテリー1つで約20分間の連続使用が可能で、作業効率が上がった」といった好意的な意見が多く見られます。一方で、「バッテリーの持ちがもう少し長いと完璧」という要望も見受けられます。

Todamiyaのような比較的新しいブランドの製品については、「コストパフォーマンスが非常に高い」「マキタのバッテリーが使えるのが便利」といった評価がある一方、「連続使用するとやや発熱が気になる」との声もあります。

実験用途で東京理化器械の小型撹拌機を使用している研究者からは、「回転速度の安定性が優れている」「精密な実験にも対応できる信頼性の高さ」を評価する声が多いです。ただし、「価格がやや高め」という意見も見られます。

DIY愛好家からは、HiKOKIのUM15SAについて「初心者でも扱いやすい」「塗料の混合に最適な回転数」といった感想が寄せられています。また、軽量なモデルについては女性ユーザーからも「持ちやすく操作しやすい」との評価があります。

様々な口コミを見ると、用途に合わせた製品選びの重要性が浮かび上がります。また、実際の使用感は個人の体格や使用環境によっても異なるため、可能であれば購入前に実機を手に取って確認することをおすすめします。

何はともあれ、製品の評価は使用者の期待値にも左右されるため、自分の用途と予算に合った製品を選ぶことが満足度の高い選択につながるでしょう。

小型かくはん機の総括ポイント

- 小型かくはん機にはハンディタイプとスタンドタイプの2種類がある

- 電気モーター式は一般用途に適しているが防爆エリアでは使用不可

- エアモーター式は防爆エリアでの使用が可能だがエアーサプライシステムが必要

- マキタ互換の小型かくはん機は同じバッテリーを共用できる利点がある

- ハンディタイプは持ち運びが容易で狭いスペースでの作業に適している

- 主要メーカーはマキタ、ハイコーキ、京セラなどがある

- 価格帯は1万円から5万円程度で性能に差がある

- 実験用の小型撹拌機は正確な回転速度制御と安定した運転が特徴

- 卓上撹拌機は安定した設置性とコンパクトなサイズが特徴

- 塗料用攪拌機にはパドル型の羽根が適している

- 充電式は機動性に優れるが長時間の連続使用には向かない

- 有線式は連続使用に適しているがコードが作業の邪魔になることがある

- 羽根の種類は混合する材料によって選ぶ必要がある

- 安全対策として保護具の着用と適切な作業環境の確保が重要

- 用途と予算に合った製品選びが満足度の高い選択につながる