最近、ニュースでよく見かけるモバイルバッテリーの発火事故。「カバンの中でいきなり燃え出した」「夜中に充電していたら火事になりかけた」なんて話を聞くと、手持ちのバッテリーは大丈夫かなと不安になりますよね。特に、暑い時期の車内や、長期間使わずに引き出しの奥にしまっているバッテリーが、気づかないうちに危険な状態になっていることも珍しくありません。

実は、モバイルバッテリーの火災リスクは、日々のちょっとした「保管方法」や「残量管理」で大幅に減らすことができます。リチウムイオン電池は非常にデリケートなので、正しい知識を持っておくことが、あなた自身や家族の安全を守る一番の近道なんです。

記事のポイント

- 火災の原因となる熱暴走の仕組みと危険な保管場所

- リチウムイオン電池の寿命を延ばす最適な温度と充電残量

- 万が一の発火に備えるための金属缶や耐火ケースの活用術

- 飛行機への持ち込み制限や安全な廃棄処分の手順

モバイルバッテリーの保管方法と火災の原因を知る

モバイルバッテリーは便利な反面、扱いを間違えると「小さな爆弾」になりかねません。ここでは、なぜ火災が起きるのか、具体的にどの場所が危険なのか、そのメカニズムとNG行動について詳しく解説していきます。

リチウムイオン電池の熱暴走リスク

モバイルバッテリーに使われているリチウムイオン電池は、非常に高いエネルギー密度を持っています。これが何らかの原因で制御不能になり、連鎖的に発熱・発火してしまう現象を「熱暴走(サーマルランナウェイ)」と呼びます。

熱暴走が怖いのは、一度始まると消火が極めて難しいという点です。電池内部で酸素を生み出しながら燃え続けるため、水をかけたり布団を被せたりしても、なかなか火が消えません。主な原因は、落下による衝撃で内部のセパレーター(絶縁膜)が破損してショートすることや、高温環境による化学反応の暴走などが挙げられます。

特に注意したいのが、「何もしていないのに急に熱くなる」などの予兆を見逃さないことです。これは内部で既に異常反応が起きているサインかもしれません。もし異常な熱を感じたら、すぐに使用をやめて、燃えやすいものがない場所に移動させる必要があります。

車内や冷蔵庫での保管が危険な理由

「夏場の車内に置き忘れた」「長持ちさせようと冷蔵庫に入れた」。これらは、モバイルバッテリーにとって最悪の環境です。

まず、夏の車内は短時間で50℃〜70℃を超える灼熱地獄になります。リチウムイオン電池の上限温度は一般的に45℃程度。これを大きく超えると、内部の電解液がガス化して膨張し、最悪の場合は破裂・発火に至ります。ダッシュボードはもちろん、トランクや座席の下も危険ゾーンです。

一方で、「冷やせばいい」という勘違いから冷蔵庫に入れるのも絶対にNGです。冷蔵庫から出した瞬間、急激な温度差で内部に結露が発生します。この水分が回路をショートさせ、サビや腐食の原因となり、火災リスクを高めてしまうのです。

安全な温度管理と最適な充電残量

では、どこにどうやって保管するのが正解なのでしょうか。結論から言うと、温度は15℃〜25℃、湿度は50%〜60%程度の冷暗所がベストです。直射日光が当たらず、風通しの良いリビングの棚などが適しています。

そしてもう一つ重要なのが「充電残量」です。長期間使わない時、満充電(100%)のまま放置していませんか? あるいは使い切って0%のまま放置していませんか? これらはどちらも電池の劣化を早める原因になります。

- 満充電(100%):電圧が高い状態が続き、電池への負荷が最大になる。

- 過放電(0%):電圧が下がりすぎ、電池の材料が分解してしまう。

長期保管の際は、電池残量を50%〜80%程度にしておくのが最も安全で長持ちします。半年に一度くらいは残量をチェックして、減っていたら少し充電してあげると良いでしょう。

飛行機搭乗時の持ち込み新ルール

旅行や出張で飛行機に乗る際、モバイルバッテリーは必ず「機内持ち込み手荷物」に入れなければなりません。預け入れ荷物(スーツケースなど)に入れることは、国際的なルールで厳格に禁止されています。

さらに、2025年以降の改正などでルールが厳格化されており、バッテリーの容量(Wh:ワット時定格量)によって持ち込み制限が変わります。

| 容量(Wh) | 持ち込み可否 | 個数制限 |

|---|---|---|

| 100Wh未満 | ◯ | 制限なし(常識の範囲内) |

| 100Wh〜160Wh | ◯ | 最大2個まで |

| 160Wh超 | ✕ | 持ち込み不可 |

多くの一般的なモバイルバッテリー(10000mAh〜20000mAh程度)は100Wh未満ですが、超大容量タイプを持っている方は注意が必要です。搭乗前に必ず本体の表記を確認し、保安検査場で没収されないようにしましょう。

ANAなどの航空会社ごとの詳細な規定については、以下の記事でも詳しく解説しています。

寿命や本体の膨張を見極める方法

モバイルバッテリーにも寿命があります。一般的には300回〜500回の充電サイクル、期間にして約1年半〜2年程度と言われています。「充電の減りが早くなったな」と感じたら、そろそろ買い替えのサインです。

そして、もっとも危険なサインが「本体の膨張」です。内部でガスが発生してパンパンに膨らんでいる状態は、いつ発火してもおかしくない時限爆弾のようなもの。絶対に「まだ使えるから」と無理に充電したり、押さえつけたりしてはいけません。

膨張の原因や、もし膨らんでしまった時の具体的な対処法については、こちらの記事でさらに深掘りしています。

火災を防ぐモバイルバッテリーの保管方法と安全対策

「適切な環境で保管する」ことに加えて、万が一異常が発生した際に被害を最小限に抑えるための「物理的な対策」も非常に有効です。ここでは、今日からできる具体的な安全対策グッズや方法をご紹介します。

金属缶を活用して発火延焼を防ぐ

もし家の中でバッテリーが火を噴いたら…と想像すると怖いですよね。そこでおすすめなのが、金属製の缶(ブリキ缶や土鍋など)に入れて保管する方法です。

金属や陶器は燃えないため、万が一缶の中でバッテリーが発火しても、周囲の家具やカーテンに火が燃え移るのを防ぐことができます。また、蓋をしておけば酸素の供給をある程度絶つことができ、火の勢いを抑える効果も期待できます。

お菓子が入っていた空き缶や、ホームセンターで売っている小さなペール缶で十分です。缶の中に乾燥した砂を入れておくと、熱を吸収し消火効果も高まるので、さらに安全性が向上します。見た目は少し無骨ですが、コストをかけずにできる最強の防火対策の一つです。

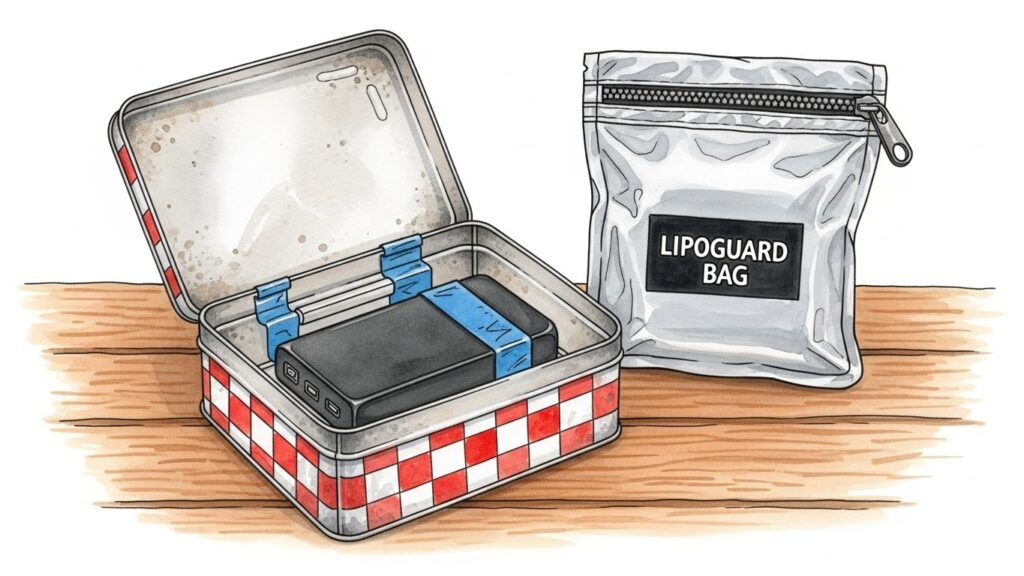

耐火ケースや耐火袋の選び方

もっとスマートに保管したい、あるいは持ち運び時の安全も確保したいという方には、専用の「リポガードバッグ(耐火バッグ)」がおすすめです。これはガラス繊維などの難燃性素材で作られており、元々はラジコン愛好家がリチウムポリマー電池を安全に管理するために使っていたものです。

選び方のポイントは以下の通りです。

- 耐熱温度:できるだけ高温(1000℃前後)に耐えられる素材を選ぶ。

- 密閉性:強力なマジックテープなどで口をしっかり閉じられるもの。

- サイズ:手持ちのバッテリーが余裕を持って入る大きさ。

最近では1000円〜2000円程度でAmazonなどでも手軽に購入できます。充電中もこの袋に入れておけば、就寝時などの安心感が段違いですよ。

端子を絶縁してショートを防ぐコツ

保管時に意外と見落としがちなのが、端子部分のショートです。カバンや引き出しの中で、鍵や小銭、ヘアピンなどの金属と一緒にバッテリーを放り込んでいませんか?

USBポートや端子の中に金属が入り込むと、回路がショートして一瞬で大電流が流れ、発熱・発火する恐れがあります。これを防ぐために、使わない時は以下の対策を徹底しましょう。

- 購入時に付いてきたキャップをする。

- 専用のポーチに入れて、他の金属類と触れさせない。

- 長期間保管する場合は、端子部分にビニールテープを貼って塞ぐ。

廃棄時はリサイクル回収を利用する

モバイルバッテリーが寿命を迎えたとき、絶対にやってはいけないのが「燃えないゴミ」としてポイ捨てすることです。ゴミ処理場の破砕機で押し潰されたバッテリーが発火し、大規模な火災になる事故が後を絶ちません。

モバイルバッテリーは「資源有効利用促進法」のリサイクル対象製品です。以下のいずれかの方法で正しく処分してください。

- 家電量販店などの回収ボックス(JBRC):ビックカメラやヤマダ電機などに設置されている「黄色い回収BOX」に入れる。

- 携帯キャリアショップ:ドコモ、au、ソフトバンクなどのショップで引き取ってもらう。

- 自治体の指示に従う:地域によっては「有害ゴミ」として分別回収している場合もあります。

ただし、膨張してしまったバッテリーは回収ボックスに入れられない場合が多いです。その際は、店員さんに直接相談するか、自治体の廃棄物処理担当部署に問い合わせてください。

発火の前兆や詳細な見分け方については、こちらの記事も参考にしてください。

モバイルバッテリーの保管方法と火災対策のまとめ

モバイルバッテリーは現代生活に欠かせない便利なアイテムですが、正しい知識がないと火災のリスクと隣り合わせです。今回ご紹介した以下のポイントを実践して、安全に長く愛用してください。

- 夏の車内や直射日光の当たる場所には絶対に放置しない。

- 15℃〜25℃の環境で、充電残量は50%〜80%をキープする。

- 金属缶や耐火ケースを活用し、端子は絶縁してショートを防ぐ。

- 膨張や異臭を感じたら即使用中止し、適切なルートで廃棄する。

「たかがバッテリー」と思わず、「燃える可能性があるもの」として丁寧に扱う意識を持つことが、最大の防御策になります。