いつも頼りにしているマキタの電動工具。いざ使おうとしたらバッテリーが充電できず、焦った経験はありませんか?特に充電器のランプが「赤と緑の点滅」を繰り返していると、もう故障してしまったのかと不安になりますよね。実はその状態、すぐに買い替えなくても復活できる可能性があるんです。

記事のポイント

- 充電器の点滅パターンからバッテリーの現在の状態を正しく読み解ける

- 自宅にある道具を使って自分でできる具体的な復活手順がわかる

- 修理に出すべきか、互換バッテリーに買い替えるべきかの判断基準が明確になる

- 大切なバッテリーの寿命を最大限に延ばすための正しい保管方法が身につく

マキタが充電不可から復活するための基礎

「もう寿命かな?」と諦める前に、まずは現状を正しく把握することが大切です。マキタのバッテリーシステムは非常に優秀で、点滅パターンによって私たちに具体的なメッセージを送ってくれています。ここでは、エラーの正体と、自分で試せる基本的な対処法について解説していきましょう。

赤と緑の点滅パターンが示す意味とは

マキタの充電器にバッテリーを差し込んだとき、最もドキッとするのが「赤と緑の交互点滅」ではないでしょうか。これは、充電器がバッテリーに対して「充電不可」の判定を下したことを意味する、いわば最も深刻なエラーサインです。多くのモデルでは、同時に「ピッピッピッ」という警告音が20秒ほど鳴り響きます。

この交互点滅が表示される主な理由は、バッテリー内部のセル寿命、ゴミ詰まりによる接触不良、あるいは過放電による機能停止などが考えられます。一方で、「赤の点滅」だけであれば、それは単にバッテリーが高温になっているだけの「冷却中」サインですので、冷めるまで待てば自動的に充電が始まります。「黄色の点滅」なら冷却ファンの異常、「赤の2回点滅」ならバッテリー自体の寿命や異常を示しています。

もし左右交互点滅のエラーが頻発する場合、より詳しい対処法については、こちらの記事でも解説していますので参考にしてみてください。

充電できない主な原因を特定する方法

充電ができない原因は、実はバッテリー本体だけにあるとは限りません。私がこれまで見てきた中で多かった原因のトップは、意外にも「端子の接触不良」です。現場で使われることの多いマキタ製品は、振動や粉塵にさらされており、端子部分に目に見えない酸化膜や汚れが付着して電気の流れを遮断してしまうことがあるのです。

次に多いのが「保護回路の作動」です。マキタのバッテリーには、過放電や過熱からセルを守るための賢い保護機能がついています。例えば、完全に使い切った状態で長期間放置したり、夏の車内に置きっぱなしにしたりすると、この保護回路が働いて一時的に充電を受け付けなくなることがあります。

また、見落としがちなのが「充電器側の故障」です。もし予備のバッテリーや別の充電器を持っているなら、それらを入れ替えて試してみてください。「AのバッテリーはBの充電器だと充電できる」となれば、原因はバッテリーではなく充電器にあると特定できます。

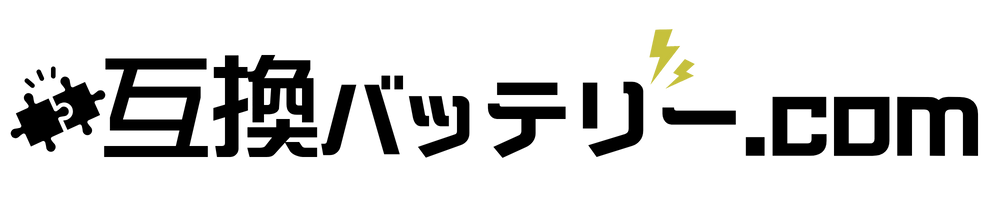

接点復活剤と端子掃除で接触不良を解消

エラーが出たときに私が真っ先に試してほしいのが、端子のクリーニングです。これは誰でもできて、かつ効果が非常に高い方法です。まずはエアダスターを使って、バッテリー側と充電器側の端子、そして通気口に入り込んだ埃を徹底的に吹き飛ばしてください。

次に、乾いた柔らかい布で端子部分を拭き取ります。これだけでも改善することは多いですが、さらに効果を高めるなら「接点復活剤(スプレー)」の使用がおすすめです。綿棒や布に少量の接点復活剤を吹き付け、端子の金属部分を磨くように塗布します。酸化被膜が取れて通電がスムーズになり、嘘のように復活することがあります。

基盤リセットの手順でエラーを解除する

接触不良ではない場合、バッテリー内部の基盤(保護回路)が一時的なエラーを起こしている可能性があります。この場合、基盤をリセットすることで復活するケースがあります。私がよく試す「おまじない」のような手順ですが、効果は侮れません。

具体的な手順は以下の通りです。

- 充電器にバッテリーを差し込み、エラー表示が出てもそのまま10秒ほど待つ。

- バッテリーを抜き、30秒ほど放置して内部の電気を放電させる。

- 再び充電器に差し込む。

- この「差し込む→10秒待つ→抜く」のサイクルを3~5回繰り返す。

また、充電器側のコンセントを抜き差しして充電器自体をリセットする方法も有効です。これによって、保護回路のロックが解除され、正常に充電が開始されることがあります。復活テクニックについては、以下の記事も参考にしてください。

バッテリーを冷やすと復活する噂の真偽

「冷蔵庫で冷やすと復活する」という噂を聞いたことがあるかもしれません。これは半分正解で、半分危険です。確かに、温度検知センサーが異常な高温を検知してエラーを出している場合、常温に戻すことで復活します。しかし、急激に冷やすことはおすすめできません。

リチウムイオンバッテリーは急激な温度変化に弱く、冷蔵庫に入れると内部で結露が発生するリスクがあります。水滴が基盤につけば一発でアウトです。もし夏場の車内放置などでバッテリーが熱くなっている場合は、風通しの良い日陰などの涼しい場所に30分~1時間ほど置いて、自然に常温(10℃~40℃)に戻るのを待つのが最も安全で確実な方法です。

マキタが充電不可なら復活か交換か判断

いろいろ手を尽くしても復活しない場合、残念ながらそのバッテリーは寿命か故障の可能性が高いです。しかし、すぐに新品の純正品を買うのはコストがかかりますよね。ここでは、ちょっとリスクのある裏技から、現実的な修理・交換の選択肢まで、次の一手をどう打つべきかを解説します。

過放電から強制的に復活させる裏技

これは最終手段であり、リスクを伴うため推奨はしませんが、知識として知っておくと良いでしょう。完全に放電しきって電圧が下がりすぎたバッテリー(過放電状態)は、充電器が認識すらしてくれないことがあります。

この場合、「24時間充電し続ける」という方法が有効なことがあります。エラー表示が出ていても、そのまま丸一日充電器に挿しっぱなしにすることで、微弱な電流が流れ続け、バッテリーが息を吹き返すことがあるのです。

互換マイスター ヒロ

互換マイスター ヒロ実際に私もこの方法で、死んだと思っていたバッテリーをいくつも蘇らせてきました。

ネット上には、他のバッテリーと直接つないで電圧を移す「ニコイチ法(ジャンプスタート)」などの情報もありますが、これは発火や爆発の危険性が極めて高いため、専門知識がない限り絶対に真似しないでください。

修理にかかる費用と業者の選び方

「まだ買ってからそんなに経っていないのに…」という場合は、修理を検討するのも一つの手です。ただし、マキタの公式サポートではバッテリー単体の修理は基本的に受け付けていません。そのため、バッテリー修理の専門業者に依頼することになります。

修理費用の相場は、18Vバッテリーの場合でおよそ8,000円前後です。新品の純正バッテリーが15,000円以上することを考えると、約半額で済む計算になります。修理業者は、内部の劣化セルを新品に交換(リフレッシュ)してくれるため、性能も新品同様に戻ることが期待できます。

業者を選ぶ際は、必ず「充電器も一緒に送ってテストしてくれるか」を確認してください。また、保証期間が数ヶ月ついている業者を選ぶと安心です。修理の詳しい流れや費用感については、以下の記事で詳しくまとめています。

互換バッテリーへの交換と安全な選び方

修理も手間だし、純正品は高すぎる…。そんな時の強い味方が「互換バッテリー」です。純正品の半額以下、時には3分の1程度の価格で購入できるのが最大の魅力ですが、ニュースなどで発火事故の話を聞いて不安な方も多いでしょう。

安全な互換バッテリーを選ぶための絶対条件は、「PSEマーク」が表示されていることです。これは電気用品安全法の基準をクリアしている証です。また、2025年以降は安全基準がさらに強化され、全セルの電圧監視機能などが義務化されています。

選ぶ際のポイントは、極端に安すぎるものを避けること。「純正品の40%~60%程度の価格帯」で、かつ日本国内の業者が販売・サポートしているもの(例えばEnelifeなどのブランド)を選ぶと、失敗が少ないです。私の経験上、DIY用途なら互換バッテリーでも十分すぎるほど活躍してくれます。

寿命を延ばす正しい充電と保管のコツ

せっかくバッテリーが復活した、あるいは新しく買い替えたなら、次はできるだけ長く使い続けたいですよね。バッテリーの寿命を縮める最大の敵は「高温」と「満充電での放置」です。

まず、充電はバッテリーを使い切ってからではなく、残量が20~30%になったら行うのがベストです。リチウムイオン電池は継ぎ足し充電に強いので、こまめな充電でも問題ありません。逆に、0%まで使い切ってからの放置は「過放電」を招き、致命傷になります。

そして保管方法ですが、長期間使わないときは、満充電(100%)ではなく40~60%程度の充電状態で保管するのが科学的に最も劣化を防げます。そして何より、夏場の車内のような高温になる場所には絶対に放置しないでください。これだけでバッテリーの寿命は年単位で変わってきます。

- 使い切る前に充電する(残量20%目安)

- 満充電のまま長期間放置しない

- 長期保管時は残量40〜60%にする

- 高温(特に夏の車内)を徹底的に避ける

マキタの充電不可から復活させる総括

マキタのバッテリーが充電できなくなっても、すぐに諦める必要はありません。まずは落ち着いて、以下のステップを試してみてください。

- 充電器の点滅パターンを確認し、一時的なエラーや温度異常でないか判断する。

- 端子の清掃と接点復活剤の使用で、接触不良を解消する。

- 基盤リセット操作や24時間充電を試し、保護回路の解除を狙う。

- それでもダメなら、修理業者への依頼か、信頼できる互換バッテリーへの買い替えを検討する。

バッテリーは消耗品ですが、正しい知識とちょっとしたメンテナンスで、その寿命は大きく延ばせます。今回の記事が、あなたの相棒であるマキタ工具の復活に役立てば嬉しいです。